*昨日の「岐阜新聞デジタル」2025年2月19日15:00の見出しに目が留まりました。

児童数、増減二極化で差がくっきり、なにが 可児市20年分のデータを分析

「児童数」「増減」という文字に興味が湧きました。

(記事を写真で撮りましたが、HPに掲載してよいのか心配だったので、文字だけで進めます。)

データの分析力が問われます。社会科などでのグラフの読み取り方の勉強が生きてきます。

*市内11小学校の児童数の推移の資料が紹介されていました。

さすがデジタルです。2005年から・・・・・➡線グラフが動いていきました。

第一印象は、本校児童数はここ10年は大きな変化はないけれど、市内他校は激しいなあ。

*次に、市内11小学校の位置と20年間の増減が示された地図が紹介されました

それでも、2005年と2024年(20年間)を比べると、本校は「36%」減。

一番大きな変化かな?と思ったら、最大「51%減」の学校もありました。

記事を読むと、なるほどと思う分析がされていましたが、「会員登録」しないと続きが読めませんでした。

自分(自校)だけのことでなく、広い視野をもつことの大切さを感じながら、同じ市内でもいろんな環境があるということは、

多様性ということでいいことだと思います。学校でいえば、保護者・児童生徒が進学先を「選べる」という自由度は、大切なことではないかと考えます。

小規模特認校制度を活用される家庭が増えることを期待しています。

*別の話題では、名鉄明智線の存続についてがありました。小規模特認校制度活用については「送迎」がネックになることがあります。公共交通機関を使って登校できるダイヤがあることは分かっています。これも気になる話題です。

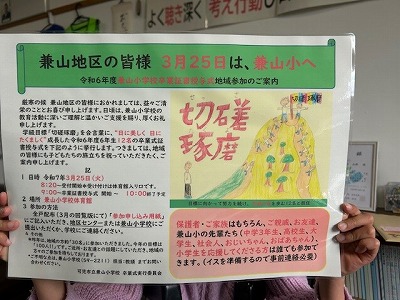

可児市立兼山小学校

可児市立兼山小学校