こんにちは南帷サブローです。

個人ごとですが、週末に今後の教育について考えるシンポジウムに参加して勉強をしてきました。

様々な発表がありましたが、その一つに「言葉を増やすこと(語彙力)の向上、言葉を理解する(読解力)の向上」がありました。

スマホが広がり、タイパやコスパが重視されるようになって、便利で効率がよくなった面もあるけれど、言葉での気持ちの表出やコミュニケーションに必要な「言葉の力」が課題になっているのではないかとのことでした。なぜなら「人は言葉を使って、ものごとを考える」から、「言葉の力がより身に付くと考える力も高まる」との事でした。大切な指摘だと思いました。

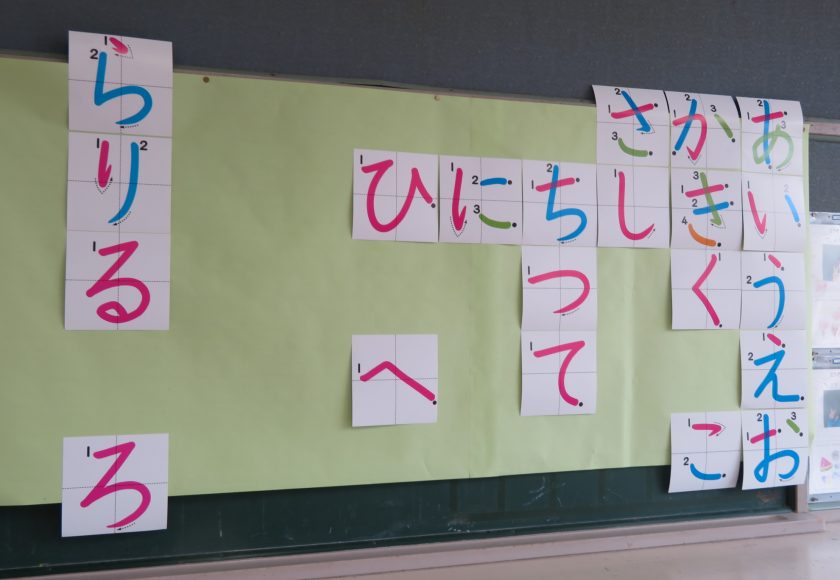

今日の1年生の国語では、4月から進めているひらがなや言葉の学習を進めていました。幼稚園でも学んできたとは思いますが、義務教育で「言葉の力を高める第一歩」です。

教室の後ろにある、習ったひらがなの数が増えてきました。1文字ずつ、よみかた、書き順、その字を使った単語などを確認し、何度も書いて練習しています。

また、点々のつく文字(濁音)、丸のつく文字(半濁音)になにがあるか、たくさん言葉をあげられるよう表していました。

これを見ると「言葉の力を高める」には、地道な積み重ねが必要なのだとつくづく思います。

5年生の理科では、担当の先生が考えの根拠を「なぜそうなるのか話してみて」と何度も働きかけて子どもに聞いていました。ペアでも話し合っていました。成長するとこういうところに「言葉の力」が表れることが分かります。自分の考えを「言語化」しようと一生懸命頑張っています。

可児市立南帷子小学校

可児市立南帷子小学校